Чем отличается икона от картины

|

Нередко возникает вопрос: а зачем необходимо придерживаться канонических способов изображения, если они весьма странны с точки зрения реалистической изобразительной грамотности: тут и явные нарушения пропорций фигур, и искаженная передача фактуры материалов, и нарушение законов линейной перспективы? А может быть, у древних иконописцев просто не было элементарных навыков в рисовании? И не лучше ли иметь в церквах добротно написанные картины?

Ответить на эти вопросы поможет сравнительный анализ иконы и живописного произведения - картины, выделяющий основные внешние и внутренние отличия.

В начале обратимся к внутренним.

Картина (а под картиной следует понимать не только произведения светского характера, но и живопись на  религиозные темы) представляет собой художественный образ, созданный творческой фантазией художника и являющийся формой передачи его собственного мироощущения. Мироощущение же, в свою очередь, зависит от объективных причин? исторической ситуации, политической системы, от типа и характера самой личности художника, от образа его жизни. Все выдающиеся художники умели чувствовать то, что волнует их современников и, преломляя общественный нерв эпохи через себя, оставляли на полотне сконцентрированный художественный образ своего времени.

религиозные темы) представляет собой художественный образ, созданный творческой фантазией художника и являющийся формой передачи его собственного мироощущения. Мироощущение же, в свою очередь, зависит от объективных причин? исторической ситуации, политической системы, от типа и характера самой личности художника, от образа его жизни. Все выдающиеся художники умели чувствовать то, что волнует их современников и, преломляя общественный нерв эпохи через себя, оставляли на полотне сконцентрированный художественный образ своего времени.

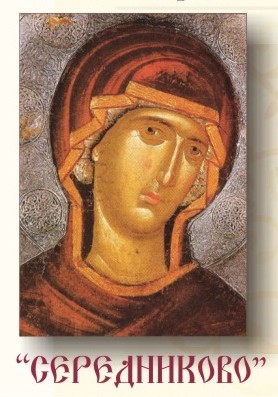

Икона - откровение Божие, высказанное языком линий и красок, которое дано и всей Церкви, и отдельному человеку. Мировоззрение иконописца - мировоззрение Церкви. Икона - вне времени, она - символ инобытия в нашем мире.

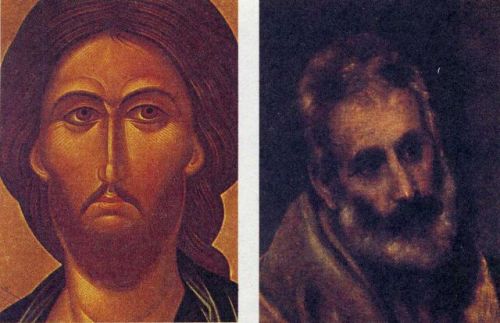

Картине присуща ярко выраженная индивидуальность автора, своеобразная живописная манера, специфические приемы композиции, характерное цветовое решение. Любой, даже не совсем сведущий в живописи человек, не перепутает полотна Нестерова или Александра Иванова.

Авторство иконописца намереррно скрывается, так как икона - творение соборное; иконописание - не самовыражение, а служение и аскетическое делание.

Картина должна быть эмоциональна, так как искусство - форма познания и отражения окружающего мира через чувства. Картина принадлежит миру душевному.

Кисть иконописца бесстрастна: личные эмоции не должны иметь места. В литургической жизни Церкви икона, как и манера чтения молитв псаломщиком, лишена внешних эмоций; сопереживание произносимым словам и восприятие иконографических символов происходят на духовном уровне.

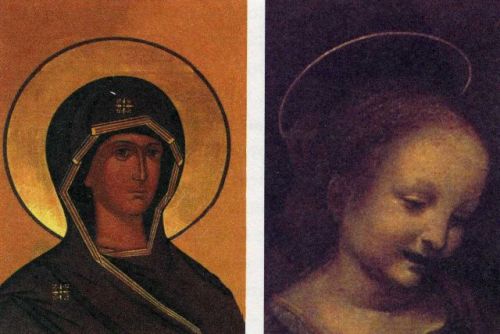

Говоря о безэмоциональности православной иконы, нельзя не сказать об экзальтированности католической иконы, а правильнее сказать, картины. И коренные различия заключаются здесь в противоположных молитвенных и аскетических практиках. Восточная православная аскеза чужда какой-либо чувственности, чего нельзя сказать о католической, в которой все подчинено мистическому экстазу, сопровождаемому как галлюцинациями, так и появлениями стигматов - кровавых подтеков на теле. Протоирей Сергий Булгаков так описал свое впечатление о "Сикстинской  мадонне" Рафаэля: "Здесь - красота, лишь дивная человеческая красота, с ее религиозной двусмысленностью, но... безблагодатность. Молиться перед этим изображением: - это хула и невозможность! Почему-то особенно ударили по нервам ангелочки и парфюмерная Варвара в приторной позе с кокетливой полуулыбкой... Я наглядно понял, что это она, ослепительная мудрость православной иконы, обезвкусила для меня Рафаэля... Красота Ренессанса не есть святость, но то двусмысленное, демоническое начало, которое прикрывает пустоту, и улыбка его играет на устах леонардовских героев".

мадонне" Рафаэля: "Здесь - красота, лишь дивная человеческая красота, с ее религиозной двусмысленностью, но... безблагодатность. Молиться перед этим изображением: - это хула и невозможность! Почему-то особенно ударили по нервам ангелочки и парфюмерная Варвара в приторной позе с кокетливой полуулыбкой... Я наглядно понял, что это она, ослепительная мудрость православной иконы, обезвкусила для меня Рафаэля... Красота Ренессанса не есть святость, но то двусмысленное, демоническое начало, которое прикрывает пустоту, и улыбка его играет на устах леонардовских героев".

Картина - средство для общения с автором, с его идеями и переживаниями, которые могут быть как сугубо индивидуальными, так и выражать характерные общественные умонастроения. Икона - средство для общения с Богом и святыми Его.

Тепер о том, каковы основные стилистические особенности изобразительного языка православной иконописи, то есть, в чем внешние отличия иконы от картины. Поскольку речь пойдет уже о вещах конкретных, то следует условиться, что под иконой будут подразумеваться не только собственно иконы, но и стенопись, а под картиной - произведения, выполненные в традициях реалистической изобразительной грамотности, то есть в такой живописной манере, которая сложилась в эпоху итальянского Возрождения.

Итак, отличие первое. Для иконы характерна подчеркнутая условность изображения. Изображается не столько сам предмет, сколько идея предмета; все подчинено раскрытию внутреннего смысла. Отсюда "деформированные", как правило, удлиненные пропорции фигур - идея преображенной плоти, обитающей в мире горнем. В иконе нет того торжества телесности, которое можно увидеть, скажем, на полотнах Рубенса.

Евгений Николаевич Трубецкой, в своей ставшей уже классической работе "Умозрение в красках" пишет: "Икона - не портрет, а прообраз грядущего храмового человечества. И, так как этого человечества мы пока не видим в нынешних грешных людях, а только укадываем, икона может служить лишь символическим его изображением. Что означает в этом изображении истонченная телесность? Это - резко выраженное отрицание того самого биологизма, которое возводит насыщение плоти в высшую и безусловную заповедь... Изможденные лики святых на иконах противополагают этому... царству самодовлеющей и сытой плоти не только "истонченные чувства", но прежде всего - новую норму жизненных отношений. Это - то царство, которого плоть и кровь не наследуют".

Для примера можно сравнить любую, написанную по канонам, икону Божией Матери и "Мадонну Бенуа" Леонардо да Винчи из эрмитажной коллекции. В первом случае человек предстоит перед образом Богородицы, Которая обожена и прославлена выше чинов ангельских, а во втором - созерцает лишь земную миловидную женщину с младенцем, хотя некоторые элементы иконографии присутствуют в этом произведении, например нимбы, правда, в католическом варианте их изображения.

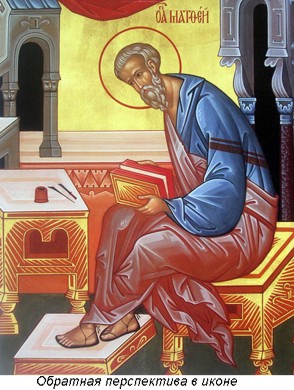

Или можно проследить, как изображают одежды на канонических иконах: вместо мягких и плавных линий складок ткани - жесткие, графичные изломы, которые по-особому контрастируют с мягкой живописью ликов. Но линии складок не хаотичны, они подчинены общему композиционному ритму иконы. В таком подходе к изображению прослеживается идея освящения и человека, и физических предметов, окружающих его.

По словам Леонида Александровича Успенского, "свойством святости является то, что она освящает все то, что с ней соприкасается. Это есть начало грядущего преображения мира".

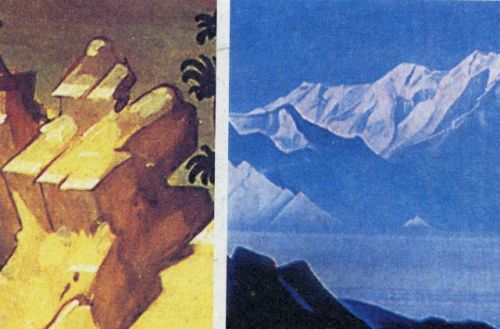

Другой пример: изображение гор на православных иконах. Это не синие рериховские вершины, по склонам которых блуждают многочисленные йоги, - нет, на иконах это символы подлинного духовного восхождения: восхождения нек безликому абсолюту, а к личностному и Единому Богу. Поэтому горки на иконах имеют лещадки - своего рода стилизованные ступени, благодаря которым гора приобретает смысл лестницы.

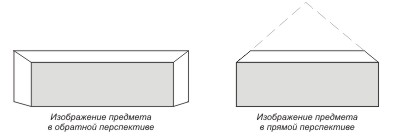

Второе отличие стилистики иконы от реалистической картины - это принцип изображения пространства. Картина построена по законам прямой перспективы. Что это такое, можно выячнить, если представить рисунок или фотографию железнодорожного полотна. Нетрудно заметить, что рельсы сходятся в одной точке, расположенной на линии горизонта.

Для иконы характерна обратная перспектива, где точка схода располагается не в глубине картинной плоскости, а в предстоящем перед иконой человеке - идея изливания мира горнего в наш мир, мир дольний. И параллельные линии на иконе несходятся, а наоборот, расширяются в пространстве иконы. Да и самого пространства как такового нет. Передний и задний планы в иконах имеют не перспективное - изобразительное, а смысловое значение. На иконах отдаленные предметы не скрыты за легкой, воздушной пеленой, как их изображают на реалистических картинах, - нет, эти предметы и детали пейзажа включены в общую композицию как первоплановые. Конечно, необходимо заметить, что иконописный канон - не жесткая схема, и нельзя превращать его в ГОСТ, а икону в чертеж. Поэтому за иконописцем остаются некоторые права видоизменать установленный образец, в зависимости от того, какой богословский смысл он хочет подчеркнуть в данной иконографии. И поэтому на иконе иногда можно увидеть изображения элементов иконографии, выполненные как в обратной, так и в прямой перспективе.

По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата го, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мервых (Мф. 17, 1-9).

Середина XIV столетия была ознаменована длительной полемикой между двумя богословскими направлениями, которые по-разному трактовали природу Божественного фаворского света: исихастами и гуманистами. Понимание основ этого спора крайне важно для серьезного осознания богословия священных изображений, так как два разных взгляда на эту проблему породили две противоположные тенденции развития церковной живописи: западную (католическую), которая привела иконописание к искусству светскому и во всей своей полноте выразилась в эпоху Возрождения, и восточную (православную), которая не смешивала искусство мирское и иконопись как понятие богослужебное.

Гуманисты считали, что свет, которым просиял Спаситель, - это свет, который был явлен Спасителем в определенный момент; свет этот имеет сугубо физическую природу и потому доступен земному зрению. Исихасты, что в переводе с греческого означает "безмолвники" или "молчальники", утверждали, что свет этот присущ природе Сына Божиего, но прикровенен плотию, и поэтому увиден может быть только просветленным зрением, то есть глазами высокодуховного человека. Свет этот - нетварный, он изначально присущ Божеству. В момент Преображения Господь Сам отверз очи ученикам, чтобы они смогли узреть то, что недоступно зрению обыденному.

Гуманисты считали, что свет, которым просиял Спаситель, - это свет, который был явлен Спасителем в определенный момент; свет этот имеет сугубо физическую природу и потому доступен земному зрению. Исихасты, что в переводе с греческого означает "безмолвники" или "молчальники", утверждали, что свет этот присущ природе Сына Божиего, но прикровенен плотию, и поэтому увиден может быть только просветленным зрением, то есть глазами высокодуховного человека. Свет этот - нетварный, он изначально присущ Божеству. В момент Преображения Господь Сам отверз очи ученикам, чтобы они смогли узреть то, что недоступно зрению обыденному.

В 1351 году на Константинопольском Поместном соборе святитель Григорий Палама предложил отцам собора свое вероисповедание, в котором коснулся вопроса о природе фаворского света, убедительно доказав првомочность мнения исихастов: "...общая благодать Отца и Сына и Святаго духа, и свет будущего века, в котором праведные будут сиять яко солнце, как это Христос предъявил, когда Он сиял на Горе... - этот Божественный Свет несозданный, и всякая сила и энергия Божественная, - ничего, от всего принадлежащего по природе Богу, невозникло недавно..."

В одной из проповедей святитель Григорий произнес: "Понимаете ли, что телесные глаза слепы к этому свету? Следовательно, сам свет тоже не чувственный, и избранные апостолы, которые его видели, его невидели просто телесными глазами, но глазами, которые были предуготовлены к этому Святым Духом. Это значит, что только когда глаза апостолов переменились, они увидели ту перемену, которой подверглась наша составная природа с того времени, когда она обожилась, соединясь со Словом Божиим".

Конечно, исихазм не существует только применительно к священным изображениям. Это, на самом деле, целое христианское мировоззрение, особы путь спасения души, путь узкими вратами православной аскезы к обожению, путь непрестанной молитвы - умного делания. Недаром среди величайших исихастов называют преподобного Сергий Радонежского. А по отношению к иконе можно сделать следующий вывод: икона - священное изображение, увиденное не обыденным, а просветленным зрением. Икона показывает Божественную сущность святости, тогда как картина открывает нам внешнюю, материальную красоту, что само по себе и не плохо, так как любование красотой сотворенного Богом, даже пусть и искаженного грехопадением мира, тоже спасительно.

Следует обратить внимание на то, как изображаются нимбы на православных иконах и на каталоческих картинах. У католиков нимб представляет собой изобаженный в перспективе круглый плоский предмет, как бы висящий над головой. Предмет этот - нечто отделенное от фигуры, приданное ей извне. Православные нимбы описывают вокруг головы круг и представляют собой нечто неразрывно связанное с фигурой. Нимб католический - это венец святости, приданный извне, а нимб православный - венец святости, рожденный изнутри.

Существует сделанное Н. А. Мотовиловым и ставшее уже хрестоматийным описание сияния Божественного света, исходившего от головы преподобного Серафима Саровского: "Я взглянул после этих слов в лицо его и напал на меня еще больший благоговейный ужас. Представьте себе в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей лицо человека с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, ни самих себя, ни фигуры, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажен кругом и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, ссыпающуюся сверху, и великого старца и меня".

Таким образом, католический нимб - корона, данная праведнику за его труды, православный нимб - неугасимый свет Божественной славы, родившийся внутри святого и составляющий единое целое с преображенной плотью его.

Отличие четвертое. Цвет не является средством колористического построения иконы, он несет символическую функцию.

Например, красный цвет на иконах мучеников может символизировать жертвование собой ради Христа, а на других иконах - это цвет царского достоинства. Особо хочется сказать о золоте на иконах. Золото - символ Божественного света, и чтобы передать на иконах сияние этого нетварного света, требовались не краски, а особый материал. Таким материалом стало золото как металл, неподверженный коррозии. Золото на иконах - антитеза функции золота как символа земного богатства. Золотые нимбы святых, золотые блестки на их ризах - ассисты или инакопь - знак осиянности светом Божественной славы, знак причастности к Божеству и благодати. Но не на всех иконах можно встретить золото. Не всегда этот материал использовался иконописцами, так как в некоторых случаях просто не хватало средств для его приобретения. Поэтому появились своего рода цветовые синонимы золоту - это золотисно-желтая охра, красный (то есть прекрасный) и белый цвета. Черный цвет на иконах используется только в тех случаях, когда надо показать силы зла или преисподнюю.

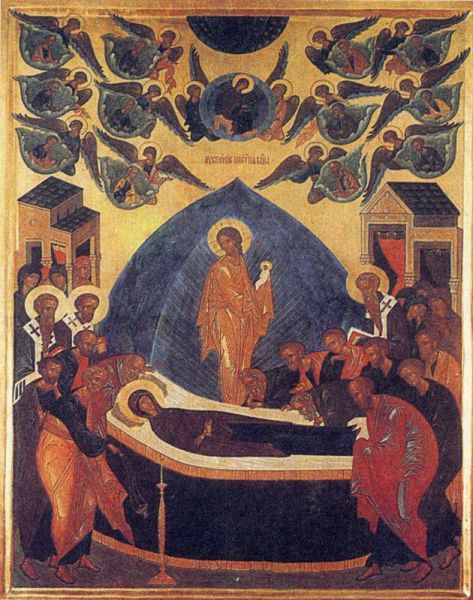

Пятое. Для икон характера единовременность изображения: все события происходят сразу. На новгородской иконе XV века, изображающей Преображение Господне, можно увидеть и Христа, поднимающегося с учениками на гору, и Господа Преобразившегося, и учеников, павших на лица свое (Мф. 17, 6), и их же, спускающихся с горы. А на иконе "Успение Божией Матери" одновременно изображены апостолы, переносимые ангелами к смертному ложу Богородицы, и те же апостолы, уже стоящие вокруг ложа. Это говорит о том, что события Священой истории, просиходившие в нашей реальном времени и пространстве, имеют другой образ в пространстве духовном. Событие, происходившее двадцать веков назад, действенно и сейчас, оно вне пространственно-временных рамок, оно оказывает и сейчас такое же воздействие на главную цель Боговоплощения: Спасение всех душ человеческих от вечной смерти.

Очень интересно и наивно трактовали значение евангельских событий для всех времен и народов западные художники. К примеру, наполотне Тинторетто "Рождество Иоанна Крестителя" представлен интерьер богатого итальянского дома, а люи изображены в одеждах, принадлежащих эпохе, в которую жил художник. На картинах мастеров Северного Возрождения можно встретить и людей, облаченных в одеяния, характерные для жителей Палестины первого столетия по Рождеству Христову, и, одновременно, средневековых рыцарей в латах. Конечно, во многих случаях такой стиль явился следствием элементарного незнания истории мировой архитектуры и костюма, но думается, что изначально все же это была вполне продуманная концепция изображения.

Каноническая икона не имеет случайных детатей или украшейний, лишенных смыслового значения. Даже оклад - украшение лицевой поверхности иконной доски - непризнавался древними иконописцами, поскольку его функция - чисто декоративная.

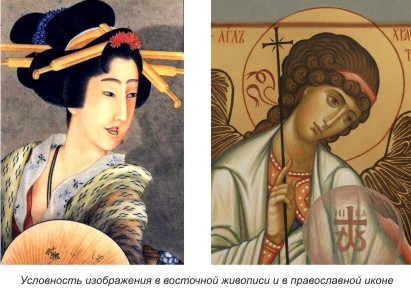

Иногда можно встретить мнение, что художественный язык православной иконописи и условный знак восточной - японский и китайский - живописи и гравюры весьма схожи. При внешнем взгяде - да. Здесь условная передача пространства, локальные цвета, имеющие свою символику, и многое другое, что формально напоминает о языке иконы. Но между этими двумя предметами - пропасть. Икона - свидетельство об истинном Боге, икона- явление религиозное.

Надо сказать, что непривычное для всех слово "религия" на самом деле применимо только к христианству. Значение этого латинского слова - воссоединение. Воссоединение разорванной связи падшего человека с Богом. Если посмотреть связи падшего человека с Богом. Если посмотреть на все мировые верования, то только христианство дает возможность реального востановления этой связи. Иудеи по-прежнему ожидают своего мессию, мусульманский Аллах, буддистский Абсолют и пантеон индуистских богов не имеют ничего общего со Святой Троицей и со Спасителем - Богом, воплотившимся в мир человеческий для того, чтобы этот мир спасти и обожить.

И одна из нитей, соединяющих человека с Богом - икона. А рассматриваемая восточная живопись - тоже нить, но нить, связывающая человека с окружающим его материальным миром.

У архимандрита Рафаила есть замечательные строки, посвященые именно этой теме: "Художники  Китая и Японии создали технику и стиль, отчасти напоминающий иконопись, но это - сходство внешнее и поверхностное. ...Китайский художник похож на старого аристократа, давно потерявшего веру в Бога, но сохранившего воспитанное веками благородство и изысканность манер".

Китая и Японии создали технику и стиль, отчасти напоминающий иконопись, но это - сходство внешнее и поверхностное. ...Китайский художник похож на старого аристократа, давно потерявшего веру в Бога, но сохранившего воспитанное веками благородство и изысканность манер".

За внешей формой всегда необходимо видеть внутреннее содержание. И это содержание оказывает влияние на саму форму. Святой Григорий Нисский в 5-й главе дополнений к "Шестодневу" святого Василия Великого писал: "Божественная красота проявляется не в каком-либо наружном виде и не в прелести внешнего образа, обусловливаемой каким-либо изяществом красок, но усматривается в неизреченном блаженстве сообразно с добродетелью... чтобы красота первообраза была точно перенесена наподобие".

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод, что главная задача иконы, в отличие от картины, которая передает чувственную, материальную сторону мира, - показать реальность мира духовного, дать ощущение реального присутствия святого. Картина - веха на пути эстетического становления человека; икона - веха на пути спасения.

Статья подготовлена по материалам

"Энициклопедия

православной иконы. Основы богословия иконы".